狱中书简-第28章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

要去美国呢?于是他立刻决定回国,去国仅一个月。

潘霍华写信给尼布尔(Reinhold Niebuhr):“我必须与我本国的基督徒,一起度过我们国家历史上这段艰难时期。假如我不能

与我的同胞一起面对这时候的试炼,我就没有权利参与战后德国教会生命的重建。”

回国后的潘霍华,被禁止教学、讲道,亦不准未经审核而出版文字,并被命令定时向警察报告。之后,他参与了秘谋推翻希特

勒的地下工作,目的要使纳粹政府倒台,恢复德国的民主自由。

地下工作的总部设在一修道院附近,在那里潘霍华继续写作。《道德论》(Ethics)──他心目中一生最重要的著作,由后人结

集成书──就是在这段日子,针对德国国家危机,及基督徒伦理生活建设的反省。

在其中,潘霍华仍谴责教会没有为弱者发出声音,也没有及时帮助受害者,他痛陈:“对于那些在耶稣基督里最软弱、最无防

卫能力的弟兄姐妹之死,教会有罪了。”

锒铛入狱

潘霍华同时参与私运犹太人出境的勇敢计划,引来盖世太保的猜疑。

一九四三年,反纳粹份子两次暗杀希特勒的行动失败后,潘霍华被捕,囚在柏林的泰革(Tegel)军方监狱。其时,纳粹以逃避征

兵、参与私运犹太人,以及先前不忠于国的罪名,定他的罪。

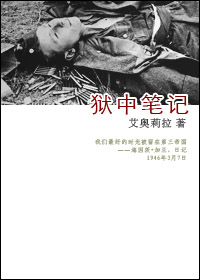

在狱中,潘霍华写了许多信件、诗文,死后辑成《狱中书简》一书;如今成为极具价值的基督教经典著作。他不屑表面的信仰

、无意义的宗教架构和抽象的神学语言;这些对于在战场和集中营的杀戮和混乱中哀嚎的百姓,是空洞没有生命的答案。他也

抨击在乱世里,教会只在意维持其神职人员的权益、本身地位的巩固,表现出来的,只是服事自己,而逃避个人责任。

潘霍华也写信给他的未婚妻玛利亚(Maria),其中三十八封信今天仍被藏在哈佛尚未公开;玛利亚同意这些信的内容在公元2002

年才公诸于世。

潘霍华与玛利亚相恋于一九四二年。起初,玛利亚家人反对,一来是年龄差距(37岁和18岁),一来是潘霍华正从事危险的地

下工作。然而,当潘霍华入狱后,女方家人公开两人婚约,以表示对他的支持。

玛利亚的探监,成为潘霍华初期冷酷牢狱生活的主要支持。在写给玛利亚的一封信中,潘霍华说:“我们的爱是上帝恩典和慈

爱的记号,使得我们能信。”又说:“我所指的信不是逃避世界的信,而是不管遭遇怎样的苦难,对这世界仍保持爱和真实的

信心。……我担心,一个基督徒若只用一只脚站在地上,他也会只有一只脚站在天堂。”

一九四四年,暗杀希特勒的计划又告失败。之后,潘霍华沦为主要调查对象之一。

一九四五年2月,他被移到布克恩奥兹(Buchenwald)集中营。在盟军最后几次凌乱攻击行动中,玛利亚在柏林和慕尼黑之间的集

中营,常用步行,四处寻访潘霍华,终未能再见他一面。

真正的开始

最后那些日子的纪事,只能从狱中同伴,一位英国情报军官贝斯特所写的书得知片段;他们同为狱中要犯。贝斯特这么写着:

“潘霍华是我所见过的极少数人当中,他的神是那么真实,而且一直与他亲近的……。”

一九四五年4月3日,死刑已经判决。

4月9日,他们被带到一个小小乡村,一所作为临时囚房的学校教室。

在复活节后的第一个主日,同室囚犯说服潘霍华带领大家有个祷告会。潘霍华要他们默想以赛亚书五十三章:“因祂所受的鞭

伤,我们得医治……。”

贝斯特回忆那个时刻:“他触动了所有人的心,用中肯的话语表达了我们被囚的心境,及其所带来的意义和定局。”

安静的沉思,因着门被打开而中断,两个身着官服的盖世太保命令潘霍华出来,跟他们走。

潘霍华从容地向每一个人道别后,把贝斯特叫到一旁,请求他把自己临终的遗言带给英国好友贝尔主教:

“这是终局。然而对我而言,却是生命的开始。”

恩典的代价——近代殉道者潘霍华的言(熊璩)

一、引言

“当基督呼召一个人的时候,呼召他来赴死。”

五十年前,德国纳粹党绞杀了一位近代的殉道者潘霍华(Dietrich Bonhoeffer)。

在一个世俗化和讲究现实的时代,“理想”和“信念”这种字眼是非常空泛的。但是,在一个被压迫、或是很穷困的社会,它

的意义却是鲜明而真实。当整个德意志民族都沉醉在元首希特勒狂妄野心中的时候,潘霍华是非常少数能看透狂热爱国主义后

面的错误的人。他了解希特勒其实是德国的大患。潘氏代表那个世代的良心,他成为基督教和西方文明的保护者。他真诚的固

守着他一向所传扬的,至死不变。

在五十年前,1945年4月9日的清晨,这位德国的神学家在佛罗森堡(Flossenburg)的集中营遇害。这是在联军解放佛堡前几天

,由纳粹头子希姆莱亲自下令执行的。罪名是参与刺杀希特勒的阴谋。佛堡的医生对潘氏最后的时刻有下面的记载∶“在脱下

他狱衣前,潘牧师跪在地上,很热切的祷告。这位可爱牧人的真诚感动了我。他是如此地有把握,相信上帝听了他的祷告……

在刑场,他又做了一个简单的祷告,然后从容而勇敢地走上了刑台。……我从来没有看过一个人对上帝是这样完全顺服,从容

就死。当时他不过刚满三十九岁。”

你们看,潘霍华的身子悬在吊台上,僵直,孤寂。那幅景象不但深深印在当代基督徒的心灵上,就是五十年后的今天,那景象

还是深刻的。他虽然死了,但是,直到今日他的言范仍然是许多失去勇气和失去生活意义的人的灵感。这个人究竟是谁?到底

是什么力量在推动他?为什么他的信息直到今天还具有震撼力?这就是我们要来探讨的。

二、早年生活

“当一个人接受基督呼召的时候,不管是父母或是妻儿,也不管是国家或传统,都不能留住他。”

——摘自《作门徒的代价》(1937)

这是何等强烈的使命感!

潘霍华在柏林大学的学术气氛中长大。他的父亲卡尔·潘霍华(Karl Bonhoeffer)是心理治疗和神经科的教授。他们住在柏林

安适的革伦沃(Grunewald)区。从他的朋友并传记作者柏列基(Eberhard Berlige)所提供的照片,我们可以看到他们当时的

起坐间相当的宽敞,相当的明亮,里面点缀着油画和名贵地毡。整个房间散发出有教养、具吸引力和高贵的气质。虽然他的父

母亲只是挂名的教徒,却使他受到了传统基督化家庭的价值熏陶。他具有强烈的道德感,关心别人的需要,具有严谨的思考,

人格的完整,自我的控制,并且对自己对别人都有很高的期望。他的家庭很早就反对希特勒。在纳粹的统治下他们家庭中许多

人卷入反抗的活动。

三、大学的日子

“上帝为你人生中的重要时刻而装备你。在做这些重要决定的时刻没有别人可以帮助你。这时只有一件事是重要的∶我信赖上

帝,其余的一切都是徒然。亲爱的上帝,求你帮助我的不信”

——1938年4月的讲词

潘霍华是个非常出色的学生,他二十一岁(1927年)就在柏林大学拿到博士学位。新启示神学之父巴特,曾称赞他的博士论文

说;“这是一个神学上的奇迹。”他在神学上的前途是非常光明的,有人说,如果他能活得较长的话,他可能是二十世纪下半

叶执牛耳的大神学家。

毕业后他没有马上进入教职。他花了两、三年的时间在实习工场上从事牧会和见习的工作。他去过西班牙、英国和美国,尤其

对美国黑人教会的热心推动民权和社会公义,有亲身的体会。当时他也跟法国的和平主义者有所来往。这些都深刻影响了他对

教会的社会责任的看法。这种心态正好与他本国教会日增的国家主义成了强烈的对比。同样的,今天许多美国的基督教会把“

美国式的生活”与“基督徒的价值”混为一谈,把爱国与爱神混为一谈。于是在爱国的大旗下,人们很容易会不经严谨思考而

忽略了社会上的不公现象。潘氏能独排众议分辨是非,这是非常难能可贵的。

四、力挽狂澜

“除非我们迈出一个清楚而坚决的步子,否则神的呼召会在空气中消失。人如果认为他不需要跨出这信心的一步就可以跟随耶

稣,那是欺人之谈。虽然彼得无法达到自我的改变,但他可以放下他一生仰赖的渔网。”

——《作门徒的代价》(1937年)

潘氏在1931年回到柏林大学,作了系统神学的讲师。当他的声望蒸蒸日上的时候,也是希特勒日渐得势的日子。1933年1月,希

特勒成为德国的首相。三个月之内,他废除了德国的民主制度,变成了德国的专制统制者。同年4月7日,希特勒强行通过了《

恢复公民服务法》。这是第一个反犹太人的立法。其中的「阿瑞安条款」(Aryan Clause)规定:任何犹太人不可以在政府、

学校和教会任职。同月,潘氏在一次对教牧的演讲中对这种种族迫害提出批评,题目是《教会与犹太人问题》。这是在历史上

教会第一次对纳粹的反犹活动提出指责。他认为:教会有义务在政府滥用权力时提出挑战。一些牧者在中途愤而退出会场。他

们认为潘氏的立场太过政治化,太亲犹,太偏激。在这段期间,他为德国的罪孽而忧伤,也为教会的附和纳粹而痛心。这是一

面真实的镜子。在战时的德国,你几乎找不到一位反纳粹的德国人。在战后,你几乎也找不到一位德国人承认他是同情纳粹的

,有几个人在强权下能有道德勇气?试看主流教会在欧洲的式微,经过两次的大战,它们已不是基督的见证,它们也失去了从

上帝来的权柄。这是其来有自的。反观我们,什么又是我们今天道德勇气的表现呢?

虽然他有十八个月的时间在伦敦的德人区牧会(1933…35年),潘霍华仍成为当时忏悔教会(Confessing Church)的主要发言

人。忏悔教会在后来被分化前一直是反对纳粹的教会主力。他在1935年设立了一个神学院,力行认罪、祈祷和门徒实际生活的

操练。他的领导和他创新的作法,在当时具有非常的贡献(参考他1939年的著作《共同生活》)。这段时间他也写了他最有名

的著作《作门徒的代价》,书中他抨击教会贩卖廉价的恩典。

在1938年11月9日到10日,纳粹政权组织了一个恶名昭彰的「打破玻璃之夜」。这是一个暴力、恐布之夜。它破坏了所有犹太人

的产业和组织。潘霍华为教会出奇的缄默而失望,由于德国完全陷入纳粹的摆布,他的朋友开始担心他的安全,许多人劝他离

开德国,他于1939年6月乘船来美。他自己对这个决定感到非常不安,只停留了两周就不顾一切返程回国。这时已是大战的前夕

了,他写信给一位神学家朋友尼布尔(Reinhold Niebuhr)解释说:“我来美国是一项错误。国难当前,我必须与德国的基督

徒同进退。否则在战后我没有资格去参与对德国基督教的重建。”这是他道德勇气、门徒精神和爱国心的至高表现。这是他不

计代价的信心表现。

五、参与推翻纳粹的行动

“不要畏首畏尾,要勇敢作你认为是对的事。自由不是从思考而来,乃是由行动显明。不要害怕,只管走向风暴,信靠上帝,

顺从的命令。这样你的心灵就会拥有自由和狂喜。”

——摘自《自由之路上的歇脚站》

1938年他的姊夫引介他参加了一个推翻希特勒的反抗组织。他从1939年回国之后,就在「军事情报部」的掩护下继续从事反抗

活动。

为什么一个热诚的基督徒领袖竟会参与一项谋杀活动呢?这是叫许多人不解的问题。基督徒应该促进社会公义吗?当然是。基

督徒应当参与政治运动吗?这是个人的抉择。基督徒若相信堕胎是罪恶的,可以枪杀堕胎医生吗?在我们推演太远以前,让我

们研究一下当时的情势。当时德国的情形已经变得非常恶劣,已没有什么选择真可以算得上是“好”的,或是“无罪”的了。

在这样一个混浊的边缘地带,我们可以选择一事不做,安心等待局势的改变,或者我们可以像潘氏在他《道德》(Ethics)一

书中所说的:“在两坏相权中选取一个较好的。”以他为例,他选取刺杀希特勒,而不愿对“集体谋杀”与“战争”作壁上观

。显然,潘氏在战时纳粹统治下的选择,是无法与民主制度下的暴力行动相提并论的。

1942年5月,他潜行到瑞典。经过友人美国大主教贝尔(George K。A。 Bell ; Bishop of Chichester)的拉线转告美国政府:

反抗者愿意和平谈判。可惜因盟军坚持无条件投降而作罢。潘霍华在1943年4月5日被逮捕,关在柏林。后来刺杀希特勒的爆炸

失败(1944年7月20日),新发现的文件直接将他与阴谋者连上线。这造成了更进一步的审查和后来的死刑。

六、在狱中年日

“你决不可以为我是不快乐的。什么是快乐?快乐与外在的环境没有多大关系,而是在于一个人内心的变化。我每天都为拥有